设计:郁斐

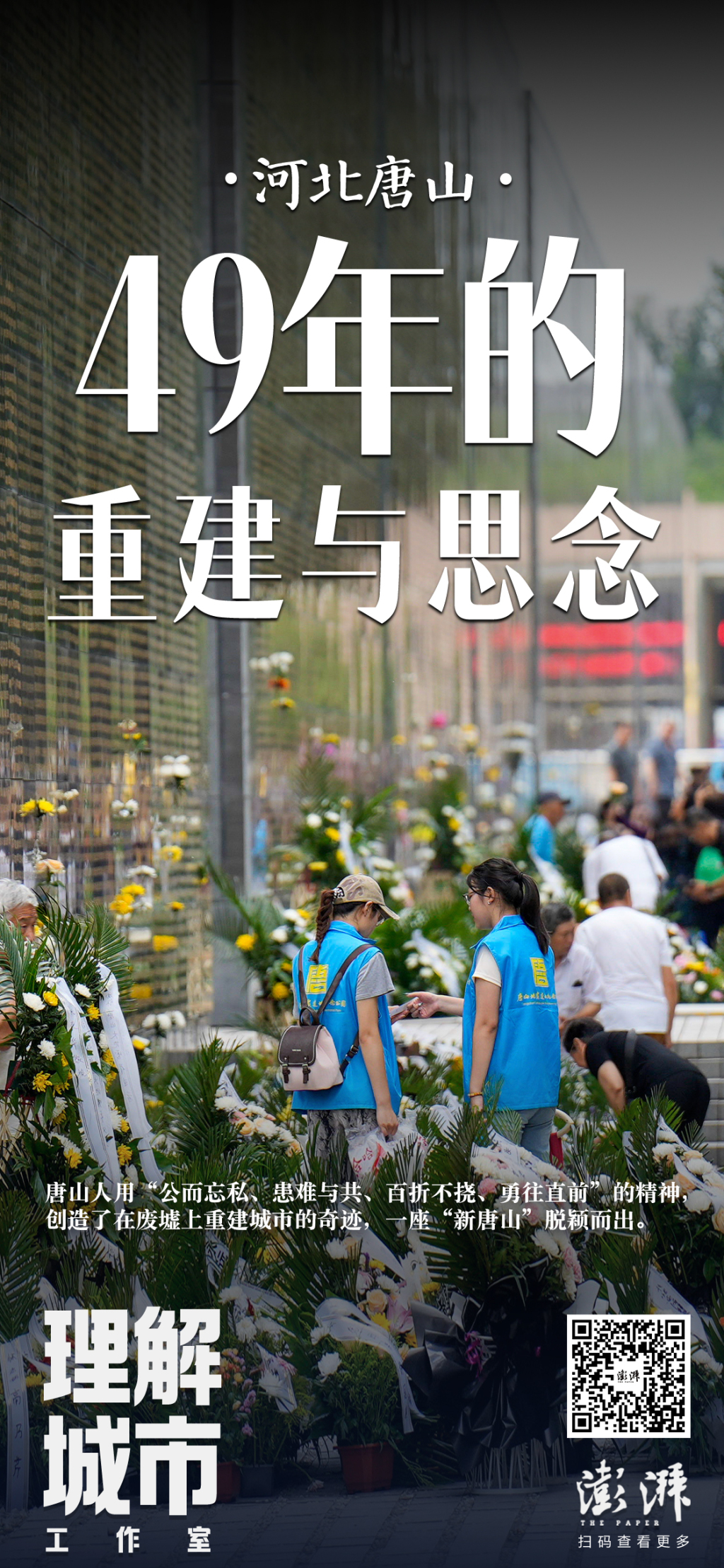

7月28日上午,唐山地震遗址纪念公园来了不少市民,他们手捧素雅的菊花束,望着纪念墙上亲人的名字,或喃喃低语,或眼含热泪,还有部分罹难者家属到此“寻亲”。

有位戴着白色帽子的老人独自走近纪念墙,他安静地望着满布名字的纪念墙,目光在一寸寸的墙面上仔细探寻和辨识着几个名字,表情肃穆和沉重。

在祭奠与思念的静默中,时间无声划过,默然回响。

这是长达49年的思念,但纪念墙上的每一个名字,都在无声言说生命的重量。

49年前,一场7.8级的地震把唐山夷为平地,24万多鲜活的生命葬身瓦砾之中。

2008年7月,唐山地震遗址纪念公园建成开放。从此,这里成为不少唐山人寻求慰藉、寄托哀思和承载情感的公共场所。

“这是无数唐山人心中的痛,疗伤是一个很漫长的过程。” 唐山市民俗摄影家协会主席成贵民对澎湃新闻(www.thepaper.cn)记者称,唐山人用“公而忘私、患难与共、百折不挠、勇往直前”的精神,创造了在废墟上重建城市的奇迹。

虽然,自然灾害所毁坏的唐山可以重建,而灾难在人们的精神上留下的创伤却很难“治愈”。

这也是多年来成贵民拍摄地震题材作品的初衷。7月28日上午,他也拿着摄像机到纪念公园拍摄日常,围墙的花篮和不远处欢笑的孩子,形成了鲜明的对比。

“我用镜头记录了唐山如何从废墟中成长为今天的城市,所以,我从心底里热爱唐山。”成贵民称。

但岁月荏苒,他不知道年轻一代如何看待这场灾难对唐山的深刻影响,但他坚持用影像记录这座城市的生活日常,通过对比呈现一座城市的成长史。

“唐山能走到今天,特别不容易。”成贵民称。

7月28日上午,唐山市民到地震遗址公园祭奠已故亲人。《唐山劳动日报》记者赵亮 摄

在生离死别中重建生活

面对如此沉重的历史过往,如何去叙述它,这也成为很多唐山人心中的伤痛。

“我感觉有些愧对唐山这座城市和那段历史。” 唐山市作家协会副主席王家惠此前在接受澎湃新闻记者采访时称。

他认为,作为亲历者往往受困于历史记忆,难以发挥其文学的叙述力。

他本人就是这场地震的亲历者。王家惠毕业于河北师范大学政教系,毕业后,他被分配到遵化县委宣传部理论组,没多久,他由遵化县调至丰润县宣传部创作组,从此开始创作生涯。

1976年7月26日,他在学校安排下到北京参观中国历史博物馆和军事博物馆,受唐山几位同学的邀请,原本计划当晚坐车赶到唐山市区玩几天。正当他准备出发时,她接到一位遵化司机的电话,对方受奶奶所托,接他回遵化,不允许他去唐山。

7月27日上午,他坐车返回遵化老家,抵达遵化已是下午,他先去工厂看望老领导,等待父亲下班,深夜12点,他才等到父亲回家一起吃饭,直至7月28日凌晨2点才睡,没想到刚躺下就发生地震了。

“我至今想起来都觉得冥冥当中有命运安排,我奶奶怎么知道我在北京,又怎么不让我去唐山呢?算起来,我奶奶救了我一命。”王家惠称。

遵化距离唐山主城区约有70公里,灾情不算严重,但同样有异常强烈的震感。

王家惠说,他的父母都在遵化县党政机关任职,地震发生后不久,父母二话没说就进入到工作状态,努力确认地震中心位置,直至碰到一位从丰润县逃到遵化的小伙子,才知道“唐山平了”。

他父亲听完,立刻组织人马到县委门前集合。早晨6点,由遵化组织的救援队伍出发到唐山市区参与救援,首要目标是唐山地委招待所,恰好当天贵州派了一个400多人的代表团到遵化参观学习,当晚住在招待所。

49年前,唐山大地震让许多人失去了亲人。《唐山劳动日报》记者 赵亮摄

7月30日,王家惠也决定从遵化出发,到唐山市区去看望同学和亲戚,起初司机说什么也不拉他,往返唐山市区只有救灾的车辆。

当他真正抵达唐山市区时,却发现自己“找不到北了”,直到走到位于唐山西山口的百货公司(俗称“大黄楼”)才找到坐标,百货公司也已变成一堆土。他穿梭在市区,道路两边全是废墟,中间只能容一辆车行走,目之所及,惨状不忍直视。

“可能给我带来的冲击力太大了,我的心态差不多麻木了。”王家惠说,他希望寻找的同学也都杳无音讯。

彼时,交通和通信都已中断,外面人进不来,唐山绝大部分幸存者自废墟里爬出来,他们和本地解放军一起参与自救和互救。在这期间,涌现出很多感人故事,邻居之间相依为命,彼此帮衬,已是稀松平常。

“到我们家究竟有多少孩子,我都记不清了,他们的父母都没了,我爸妈给他们换衣服,吃饭,有的吃完饭,住几天,然后回到唐山投亲靠友。”王家惠说,由于当时粮食还是定量供应,家里粮食不够吃,母亲只能找到粮食局,请求领导写个证明,弄了两袋不用粮票的碎米,勉强糊口,同时母亲还动员院子里的老大妈一起,用针织厂的布头扎裤衩和背心,解决孩子们的吃穿问题。

“我记得有位老同志的三个孩子,我父亲一直包揽到他们找工作、结婚和分家。”王家惠称,如此故事在唐山不胜枚举。

如何在生离死别和支离破碎中重建生活,似乎成为那一代唐山人的必修课。

在唐山大地震中坍塌的唐山站。 唐山市委宣传部 供图

援建者和“新唐山”

唐山大地震发生后,曾有外媒预测这座城市将在地球上消失,但在党和国家的领导下,唐山人展现出了超凡的坚韧与毅力,以让世界惊叹的方式重建城市。

据统计,地震造成全市96%的住房倒塌,未塌的也损坏严重。

唐山怎么办?就此放弃,还是重新建设?重建的话是选择异地,还是原地重建?这成为摆在大家面前的一道难题。最终决定,原地重建。

1978年2月11日,国务院以国发〔1978〕19号文下达《关于加快重建唐山市报告的批复》,要求在建设新唐山过程中,坚持自力更生、艰苦奋斗、勤俭办一切事业的原则,精心设计,精心施工,全面实现多快好省。要积极采用新技术、新材料,建筑标准要经济适用,布局要有利生产、方便生活,力求科学、合理,体现我国20世纪70年代水平的建筑。

唐山从此开始了一场恢复建设的序幕。唐山本地媒体公布的一项不完全统计显示,当时施工现场投入的大塔吊200多台,载重车辆2500多辆。

全国各地的10多万建设大军、100多个援建单位开进唐山,不舍昼夜地施工。

在唐山重建的过程中,援建者成为一支重要的力量。

“为唐山的重建,我们算是贡献了三代人。” 中国二十二冶集团公司退休干部钱伟樑对澎湃新闻称。

钱伟樑是上海人,于1954年毕业于同济大学冶金工程学院,先后被组织委派建设鞍钢集团、包钢集团(现改为中国二冶集团有限公司),此后又被国家派往阿尔巴尼亚援建一个冶金项目。

其间,他在阿尔巴尼亚听到唐山大地震的消息后,内心十分难过。

1976年8月,冶金工业部一纸调令,动员1500多人,组建第二冶金建设公司抗震救灾指挥部,驰援唐山。彼时,交通不便,大家赶着毛驴车、马车,以急行军的速度分赴唐山,没有食堂和宿舍,在唐钢厂区的废墟上安营扎寨,风餐露宿,席地而寝,在极其简陋的生产环境和艰苦的生活条件下进行抢险和恢复生产建设。

仅仅用了28天时间,该公司完成了唐钢第一炼钢厂复产抢建任务。

“全公司是成建制地迁往唐山。” 钱伟樑称,他于1977年从阿尔巴尼亚调回国内,立刻参与唐山的重建工作。

刚来时,唐山全市都没地方住,无论是党政干部,还是基层民众,全都栖身于帐篷、窝棚和简易房中,很多人在砖头压油毡的简易房里一住就达10年之久。

面对残垣断壁,他们只能自己动手建起简易的生产厂房和车间,钢结构加工制作统统都在无顶棚、封闭墙的环境下作业;机械装备能力不足,全凭人搬手抬啃下一块块硬骨头。

当时国家困难,资金短缺。按照当时的计划经济体制,唐山的重建资金由国家承担。

作为一位基层的技术人员,钱伟樑也住在简易房的大通铺。

他参加的第一个重建项目也是唐钢集团,包括唐钢的高炉、炼钢厂、轧钢厂和地下水管等多个项目。

“我们公司都与唐钢结下了很深的感情。”钱伟樑称,此外他参与过许多唐山市政建设,地下管道、道路、汽车站和医院……

此时唐山的建设条件极为艰苦,他和同事们每天都要攻坚克难。

上海援建者钱伟樑夫妇合影。澎湃新闻记者 韩雨亭 摄

“我曾经为一个煤矿修建地下管道,要修到距离四五十公里外的古冶,因唐山的地下水很丰富,稍微一挖,地下水就漫出来了,工程难度很高,为此我们想了很多办法,最终采用了井点排水法,打了不少井,才完成了工程。”钱伟樑称。

这个阶段恰好是中国的特殊时期,国家财政困难,资金短缺,唐山的救灾和重建举步维艰。为了解决资金问题,中央政府实行了“收支两条线”,即唐山市将当年财政4.5亿元全部上交给国家,再由国家对唐山重建拨款。

如此一来,国家有计划地向唐钢采购水泥、沙子、石子等材料,就地取材,此举极大降低了成本。在资金相当窘迫的情况下重建城市并非易事,人们住在简易房里,三人工作俩人干,抽出一人搞基建。足见,所谓唐山精神并非虚言。

他们和许多唐山市民一样,自身生存环境也很艰苦,因指挥部在唐山并无自己的土地,造成全公司2万多人没地方居住。经多方协调,最终在唐钢和马家沟耐火材料厂厂区空隙地方建起夏不隔热、冬不防寒的临时帐篷和板房,全体职工才暂时得以安定。

深冬,寒风刺骨,全家只能烧炉子取暖,房子也很小,全家人只能住在一户炕,由于没下水道,基地只能做农村一样的便池,每隔一段时间就要掏粪,臭不可闻。

据唐山当地媒体统计,到1986年,唐山共建造了各类建筑2090万平方米,其中居民住宅为1218万平方米,共设计了168个居民住宅小区。其中路北区59个小区,路南区32个小区,东矿区(今古冶区)58个小区,丰润新区(今丰润区)10个小区,开平区9个小区。

此时,唐山空间布局和城市功能更趋于合理,无论城市建筑、交通通讯、基础设施、人文景观都更加丰富,城市面貌也焕然一新,贯穿东西南北的道路,沿着道路两旁分布的商业中心、城市广场、文化中心、体育中心、宾馆、饭店、设计院、开滦矿务局和公共绿地和公园,如此现代化的城市规划和建设,在当时的中国非常少见。

以当时全国的城建标准来看,唐山在全国城市中处于先进行列,齐整的楼房、宽阔的街道,住宅小区铺设了煤气和暖气管道,集中供气供暖,这座因煤而建的城市,市民日常生活中处处离不开煤,却再也见不到煤。

无论如何,一座“新唐山”脱颖而出。

彼时,长期生活在帐篷和简易板房里的唐山援建者,其生存环境也逐步得以改善。

1990年,钱伟樑全家正式住进楼房。人生无法预设,他从未想过自己能在艰苦的唐山扎根,并一待就是47年,回想起这段岁月,他和妻子也都没有任何埋怨。

“我们是自愿到唐山参加城市建设的,无论中间多么艰苦,我们从未想过放弃。”钱伟樑称。

中国二十二冶集团有限公司也深深地扎根在了这片土地。

1978年2月3日,冶金部与河北省商妥,以第二冶金建设公司唐山抗震救灾指挥部为基础,正式成立冶金部第二十二冶金建设公司;2010年1月28日,该公司合并了中冶京唐建设有限公司,正式更名成立中国二十二冶集团有限公司。

经统计,该公司参与重建职工和家属,加起来已近5万人,他们成为唐山的一分子。

“我人生大部分时间都在忙于唐山各个项目的建设,只有退休后才真正地消停下来。” 钱伟樑称。

1986年,经过10年重建的唐山,在全国城市中已处于先进行列。成贵民 摄

被重新看见的新唐山

1987年,王家惠被调到唐山市里工作,但他却一直居住在距离市中心几十公里外的丰润区,原因很简单——“害怕”。

如今行走在唐山的老街道,经常能见到震后建设的第一批楼房,他们最大的好处是,楼层低、间距大、光照好、人口密度小和管理费用低,放在现代城市的眼光,这是很稀缺的生态型居住环境。

建筑只是心理的投射。在很长一段时间里,唐山总被称为“不敢长高的城市”——城市中心区内几乎都是6层以下的多层建筑,其中以三四层居多,而且楼间距也要比别的地方至少多出一倍。

1990年,唐山市政府就因灾后重建的巨大成就,从而荣获联合国人居中心颁发的人居荣誉大奖,至今引以为荣。

直到1995年,唐钢居民区才出现了震后的第一个高层住宅楼。

这座曾饱受地震创伤的城市,历经十年的建设恢复、十年的经济振兴、二十多年的快速发展,在一片废墟上重新崛起了一座现代化城市,创造了让世界惊叹的奇迹。

首先是经济发展驶入“快车道”。唐山以钢铁、化工、煤炭和建材四大支柱产业,让经济恢复了元气,凭借“因煤而建、因钢而兴”的经济增长模式,GDP却长期稳居全省第一。

1996年,唐山市已经跨入全国综合实力50强,京唐港也跻身全国港口20强。

但随之而来的环境问题,也曾让唐山人头痛不已。

“以前唐山没这么多绿树,这么多公园,天空永远都是灰蒙蒙的,烟尘飞扬,似乎看不到晴天。”王家惠说,他曾一度“很讨厌”唐山的环境。

为此,唐山一直在谋求城市产业结构升级,逐步从“黑煤历史”走出,以此在京津冀的城市经济板块中谋求自己的地位。

唐山实现跨越发展的标志是“曹妃甸”,它是唐山下辖的唐海县一块海滨滩涂,这里拥有建设大型深水港口和临港产业的优越条件,也让唐山成为港口城市创造了条件。

唐山历任领导都为之努力。2005年2月18日,国家发展改革委正式批复首钢搬迁到曹妃甸,并明确提出目标——“建设一个具有国际先进水平的钢铁联合企业”。

首钢迁至此处后,以曹妃甸工业区为核心,大力发展码头、钢铁、电厂、石化和海洋经济临港产业园区在此崛起。

位于曹妃甸的唐山港码头特别忙碌,一辆辆卡车往来穿梭,一艘艘货轮有序装卸。

从1989年京唐港区开工建设以来,唐山港从无到有、从有到强,现已拥有海上货运航线280条,通达近80个国家和地区的258个港口。

作为环渤海天然“钻石级”港口,唐山港已建成“一港三区”,下辖京唐港区、曹妃甸港区和丰南港区,成为国家首批、渤海沿岸唯一可靠泊40万吨散货船的港口,同时也是我国最大的外贸进口铁矿石接卸港、最大的钢材输出港、最大的煤炭能源输出港、重要的油气能源进口基地及储备中心,以及环渤海地区重要的集装箱运输支线港。

这几年,唐山港深入推进绿色智慧港口建设工作,成功入选全国首批智慧港口示范工程,建成国内首个以智能无人集卡实现水平运输的平行式全自动集装箱码头;全港集疏港清洁运输比例达85%,煤炭集港全部实现公转铁,建成58个泊位的岸电,专业化泊位岸电覆盖率达89%,5个码头获评4星级绿色港口。

根据统计,2024年唐山港完成货物吞吐量86,215万吨,稳居世界沿海港口第2位,成为港口型(生产服务型)国家物流枢纽、荣获港产两型“双料冠军”。

多年来,唐山一直都在极力优化产业结构。

2021年,唐山确立了精品钢铁、现代商贸物流、高端装备制造、海洋产品四大支柱产业,极力发展现代化工、新型绿色建材、新能源与新材料、新能源、新材料四大优势产业,大力推动现代应急装备、节能环保、生命健康、数字技术四大新兴产业。

唐山正在用新的科技、经济和产业模式,打造一个新的创业高地。

唐山百川集团是目前国内规模最大的轨道交通检修检测机器人制造商。2024年1月,该公司在唐山高新区建起一座占地11.7万平方米的共享制造工厂,是一座面向北京、天津和河北的共享智造服务平台,为中小企业提供技术、采购、设备、仓储、物流和售后的共享服务。

上述项目启动以来,目前已与全国90多家企业达成了合作。

“对于创业者而言,他们只需要带着想法来就可以了。”唐山百川创新科技服务有限公司总经理王孟昭此前接受澎湃新闻记者采访时称,这或许是唐山抗震精神的另一种延续。

“只有淋过雨的人,才更愿意为别人撑伞。我们公司也是这么一路成长起来的,我们知道创业者需要怎样的服务和赋能。” 王孟昭称,百川集团已有35年历史,此前一直为客户做非标产品,因非标品又费事,又不挣钱,所以许多代工厂根本不愿意干,这成为很多初期创业者的痛点。

曾经硬核工业城市的唐山,现在在京津冀文旅板块占有一席之地。《唐山劳动日报》记者 赵亮摄

今年初,唐山市委主要领导到访公司时提出,能否成立一家机器人非标产品定制共享工厂,为想到唐山落户的创业者提供服务,力所能及做到“扶上马,送一程”,公司领导层一听,双方一拍即合。

2010年,百川集团在曹妃甸创建工业园时提出的“工业合作化”,其理念已经和“共享工厂”一脉相承,原理很简单,把公司富余的车间、产能、设备和人员释放出来,供给创业者使用。

这套模式和“农业合作化”彼此相通,通过对生产资料集中管理,动态匹配和柔性生产,最终用平台化管理的手段创造新的生产力。

百川集团拥有300多名研发人员,这为合作企业奠定了良好的赋能基础。今年,百川集团联合部分高校,共同发起成立了河北省机器人产业技术研究院,更为创业者的研发和设计创造了平台。

“我们希望能在唐山创造一个小深圳的创业环境。” 王孟昭称。

近年来,唐山把高端装备制造业作为加快构建现代产业体系的切入点,以此推动智能轨道交通、机器人、汽车及零部件三大优势产业。至今已发展机器人相关企业百余家,90%坐落于高新区,包括焊接机器人、消防机器人、轨道智能装备和巡检机器人,其市场占有率均居全国第一。

“这也说明唐山一直在谋求迭代和升级。”唐山市一位党政干部对澎湃新闻记者称,唐山不仅在经济总量上领跑全省,其在工业、港口物流和高科技产业也正在力争上游。

很显然,经过49年物质和精神重建,一个新的唐山拔地而起,繁忙的唐山港、处处盛开的“冀东三枝花”、热闹的河头老街……这些,一举成为这座城市新的标识,象征着经济和文化的回归。

近几年,当全国各地都在卷文旅之际,唐山通过把现代与传统、坚守与创新相结合,找到独属自己的文旅赛道,河头老街的盛唐景象、唐山宴的“寻味之旅”、南湖灯会的璀璨绚烂、清东陵、青山关、山里各庄……

唐山文旅IP的不断“出圈”,不仅改变了这座硬核工业城市的形象,也使其在京津冀文旅版图中占有一席之地。

根据唐山市文化广电和旅游局统计数据显示,今年“春节”假期,唐山共接待游客480.27万人次,同比增长16.92%,游客总花费34.58亿元,同比增长3.76%;而“五一”假期,全市接待游客731.47万人次,旅游总花费53.4亿元。

暑假到来,唐山同样也成为京津冀地区游客的旅游目的地。

伴随当地不断举办的文旅活动,让唐山网友称“唐山变得陌生了”。

新唐山正在被年轻一代所看见,他们来到这里,既能倾听它伤痛的过往,亦能看见49年取得的骄人成就。

王家惠曾经在唐山南湖公园参加一个作家写作营,有一位外国作家问他:“你如何看待新唐山?”

他的回答是:“我感到无比的自豪。”

转载请注明来自夏犹清建筑装饰工程有限公司,本文标题:《理解城市|河北唐山:49年的重建与思念》

京ICP备2025104030号-28

京ICP备2025104030号-28

还没有评论,来说两句吧...